壮丽70周年,经济换新篇

发布时间:2019年09月30日 10:46

新中国成立70周年,石家庄市社会经济建设发生了翻天覆地的变化。经济稳中向好、结构调整优化、人民生活改善。特别是十九大以来,在世界经济深度调整,国内经济发展步入新常态的背景下,市委、市政府领导始终坚持稳中求进的工作总基调,引领经济发展新常态,推动供给侧结构性改革,全市经济保持较快增长,综合实力显著增强,结构不断调整优化,发展质量稳步提高,取得了辉煌成就,交出一份来之不易的亮丽成绩单。

一、经济总量持续扩大

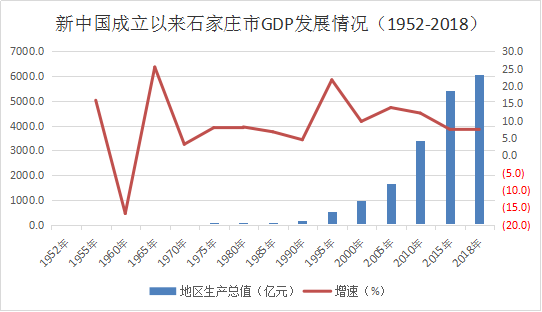

新中国成立70周年,石家庄市经济总量实现了翻天覆地的改变,全市生产总值(简称GDP)总量不断扩大,由1952年的4.1亿元跃升至2018年的6082.6亿元,实际增长382倍,于1988年突破100亿元、2001年迈上1000亿大关,十八大以后,于2014年跨越5000亿大关,2018年达到6082.6亿元;占全省GDP的比重由1978年的16.3%,提高到2018年的16.9%;在全国26个省会城市中GDP总量居第15位。70周年经济总量大幅提高,经济实力显著增强。

三次产业分阶段看:1952年-1978年间,GDP由1952年的4.1亿元,增长至1978年的29.9亿元,三次产业增加值较1952年的1.5、1.0、1.6亿元分别实际增长1.7、13.8、2.7倍,经济总量的增长主要依靠二产带动;1979-1998年间,增加值由1979年的33.0亿元增长至123.2亿元,三次产业增加值较1979年的6.8、16.1、7.0亿元实际增长3.1、11.7、9.0倍,三次产业规模均快速扩大,三产提量最为突出;1999-2018年间,增加值较1999年的872.1亿元增长至6082.6亿元,三次产业增加值由1999年的140.2、395.8、336.1亿元分别实际增长0.8、6.7、7.6倍,达到420.5、2285.5、3376.7亿元,经济体量稳步扩大,总量增长主要依靠三产带动。三次产业协调发展,服务业贡献日益增强。

二、 经济在波动中盘旋上升

经济发展中的“波浪式前进,螺旋式上升”是社会主义经济发展必然要经历的一个过程,也是经济社会中扩大再生产的一个极其重要的特征。

1.经济总量增长情况

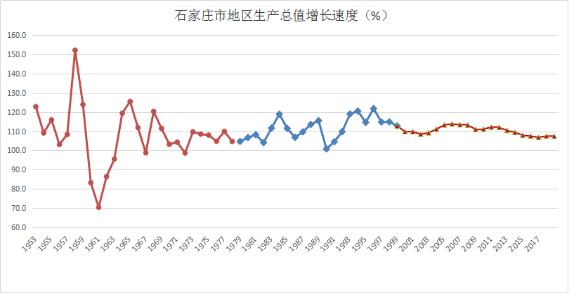

1953至2018年间,石家庄经济年均增长速度为9.4%,分阶段看可简单分为三阶段,震荡上升期-快速波动发展期-中高速平稳增长期。

震荡上升期(1953-1978):新中国成立初期,百废待兴,物质生活也处于极度匮乏的状态中,加之“大跃进”、“三年自然灾害”和文革,以及“三位一体”的经济制度、单一的经济结构和新中国成立初期经济水平较弱抗风险能力差等自然、人为多方面影响,经济发展呈现出剧烈震荡的增长态势。1953-1978年,经济增长速度波动最为剧烈,达到70年来的峰值和谷值(52.2%、-29.6%)。虽然经济发展在震荡中上升,年均增速7.0%,但中华人民共和国成立前30年的建设为之后改革开放的成功打下了坚实的政治基础、社会基础、物质基础。

快速波动发展期(1979-1998):在国民经济体系初步建立的基础上,20 世纪80 年代我国开始了经济体制改革和对外开放, 要素优化配置明确提上了议事日程。从1978 年底开始, 以思想解放为标志的十一届三中全会开了改革开放的先河,通过改革消除了制度障碍,允许生产要素自由流动,实现了资源重新配置,摆脱了计划经济的羁绊,建立和完善社会主义市场经济。改革开放20年,全市经济实现了高速增长。1979-1998年全市经济年均增速11.9%,20年间,产业发展逐步稳定,物质资料极大丰富,人民物质生活水平不断提高,为下一时期的平稳发展奠定基础。

中高速平稳增长期(1999-2018):20 世纪90 年代后期, 市场在资源配置中的基础性作用显著增强。社会主义市

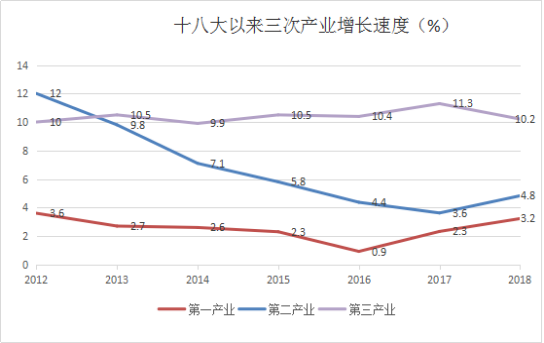

场经济体制的基本框架初步形成。在经历了一系列波动和改革后,我市经济发展迎来了平稳增长。近20年经济实现快速发展,年均增长10.2%。特别是从十八大以来,经济发展进入新常态,动能转换,增速换挡,发展方式由过去的粗放式发展转变为集约式发展,以高质量增长为目标,增幅逐步稳定到18年的7.5%左右,保持中高速平稳发展。

反映增速波动幅度的均方差由1953-1978年的15.5,缩小至1979-1998年的5.7,又缩小至1999年-2018年的2.2,充分反映石家庄市经济增长情况由震荡调整为波动,发展至今日趋于平稳,全市经济在平稳中实现中高速增长。

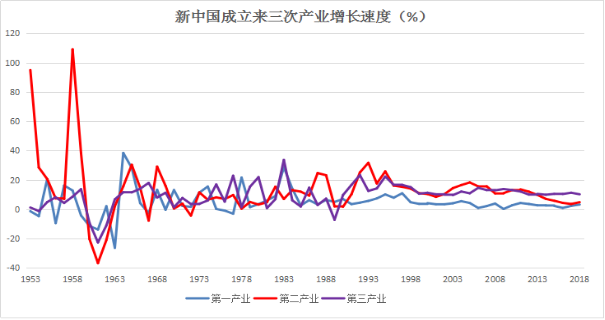

2.三次产业增长情况

1953至2018年间,从三次产业增长情况看,也是经历了大幅震荡-波动增长-平稳向好的三个阶段。三次产业反映增速波动幅度的均方差分别为9.4、19.8、8.4,工业发展受政策影响波动较大,农业受天气自然影响波动较服务业略大,服务业发展在三次产业中总体较为平稳,增长波动幅度较小。

1992年召开全国人民十四次代表大会,确定建立社会主义市场经济体制后,全市三次产业都保持平稳高速发展。明显的变化是2012年十八大召开之后,经济增长从高速增长向中低速高质量增长换挡,三产增速稳定高于一产、二产,成为全市经济稳定增长的主要贡献因素。

三、经济结构优化升级

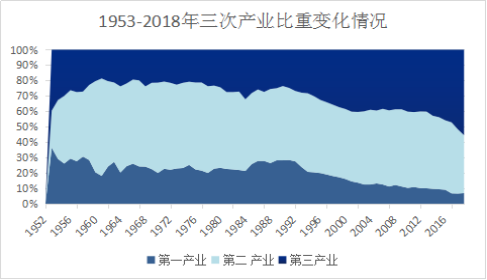

新中国成立初期,全市农业基础薄弱、工业结构失衡、服务发展滞后,在整个产业构成中,农业居主导地位。新中国成立70周年,三次产业结构在调整中不断优化,农业基础地位更趋巩固,工业逐步迈向中高端,服务业成长为国民经济第一大产业,撑起国民经济半壁江山。农业占比虽然下降,但是不断向现代农业转变,实现了由单一以种植业为主的传统农业向农、林、牧、渔业全面发展的现代农业转变,基础地位更加稳固。随着工业化进程不断推进,逐步形成了门类齐全、结构均衡的现代化工业体系,经济增长由主要依靠第二产业带动转向依靠三次产业共同带动。近年来,国家实施一系列加快服务业发展的重大政策举措,第三产业持续较快发展,成为支撑全市发展第一大产业。

新中国成立70周年,我市经济社会逐步由服务业、农业主导向工业主导转变,再向服务业拉动迈进。三次产业结构调整由1952年的36.4:24.0:39.6调整为1978年的22.8:53.9:23.3,二产比重提高30个百分点,意味着我市由农业社会向工业社会转型;1979-1998年三次产业结构由23.3:52.3:24.4变为17.2:45.5:37.3,仍是工业主导的产业结构,农业比重继续缩小,服务业占比逐步扩大;1999年三次产业结构由16.1:45.4 :38.5调整为2018年的6.9:37.6:55.5,第三产业增加值占地区生产总值的比重较1999年提高了提高17个百分点,并在2015年占比首次超过第二产业,成为第一大产业。

2018年,服务业对经济增长的贡献率为70.2%,发展的可持续性不断增强。近年来工业门类不断丰富、结构不断向中高端水平迈进,第二产业增加值比重从1952年占24%提升至37.6%,提高13.6个百分点;第一产业增加值比重从1952年36.4%降至6.9%,下降29.5个百分点;第三产业由1952年占39.6%提升至55.5%,提高15.9个百分点,三次产业比例结构合理调整。

四、发展质量明显提高

GDP总量体现的是国家总体经济实力,人均GDP是发展经济学中衡量经济发展状况的指标,可以帮助人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况,虽然不是“绝对精确地反映贫富”,但目前找不到“比人均GDP更好地反映贫富”的指标。新中国成立70年来,经济社会快速发展,不断提升经济发展质量,人均GDP不断提高,居民可支配收入持续增加,社会的发展水平和人民富裕程度也实现了大的跨越程度。1952年,全市人均地区生产总值仅102元,到2018年达到55723元,实际增长131倍,1978-2018年均增长7.7%。

在衡量经济发展质量效益的指标体系中,体现就业人员创造社会财富能力的全员劳动生产率,是一个关键的评价标准。提高全员劳动生产率是保持经济稳增长的重要动力,有助于提升经济发展的质量和效益。新中国成立以来全市全员劳动生产效率大幅提升,1996年为1.2万元/人,2018年预计达到10.6万元/人。

五、各行业发展异彩纷呈

(一)农业基础地位进一步巩固

随着农业政策不断优化调整,农业基础地位更加巩固,由单一种植业为主的传统农业向农林牧渔业全面发展转变,农业综合生产能力稳步提高,现代农业体系初步建立和完善。改革开放后,以农村改革为先导,市委、市政府也把“三农”问题作为工作的重中之重,充分的调动了广大农民的生产积极性,农林牧渔业迅速发展,农林牧渔业增加值总量由1978年的6.8亿增加到了2018年的445.9亿元,按可比价格计算,年均增长5.5%,尤其在“六五”期间,农村全面推行家庭联产承包责任制,农林牧渔业年均增长11.7%,分别高于同期第二(10.4%)、第三(9.3%)产业年均增速1.3、2.4个百分点。

十八大以来,石家庄作为全国重要的粮棉产区,农业生产一直保持了稳定发展状态,市委、市政府积极培育农业农村发展新动能,大力推动农村新产业新业态新商业模式快速发展,农业功能拓展,农村经济发展活力增强,动力转换加快,多种形式的农家乐、休闲农庄、特色民宿等农业新业态快速涌现,农业结构调整加快脚步。

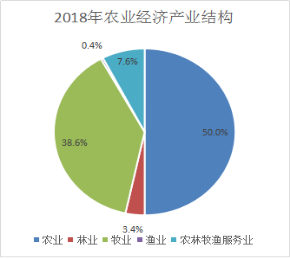

——农业生产内部结构调整明显。农林牧渔业总产值中,农业所占比重逐渐下降,林、牧、渔业比重逐步提高。2003年开始将农林牧渔服务业纳入一产产值核算体系,农、林、牧、渔及农林牧渔服务业的产值比例结构为45.7%、1.3%、49.1%、0.8%、2.0%。到2018年,全市农、林、牧、渔及农林牧渔服务产值结构为50.0%、3.4%、38.6%、0.4%、7.6% 。

——经济作物快速发展产业结构持续调优。2018年,全市蔬菜产量583.6万吨,较1978年增长525.8%;油料产量12.5万吨,比1949年增长228.9%。中草药材从无到有,到2018年,产量2.6万吨,成为我市“三新”农业重要组成部分。

——农业产业化经营率逐步提升。全市农业产业化经营从无到有、从小到大,深入推进,进一步丰富、发展和创新农村经营模式。2018年,全市农业产业化经营率达到63.2%,比1998年提高了25.9个百分点;产业化经营总量达到749.5亿元,比1998年增加607.7亿元,年均增长8.7%;龙头企业达到327个,比1998年增加259个;销售收入达到496.3亿元,比1998年增加463.5亿元;农产品加工生产基地个数为66个,比1998年增加14个。

(二)工业结构优化升级,新旧动能加快转换

新中国成立初期,全国上下工业都处在几乎一穷二白的基础上,通过70年的快速发展,目前已建立起独立的、比较完整的、有相当规模和较高技术水平的现代工业体系,实现了由工业化起步阶段到工业化初级阶段、再到工业化中期阶段的历史大跨越。工业结构调整取得明显成效,实现了由工业基础薄弱、技术落后、门类单一向工业基础显著加强、技术水平稳步提高、门类逐渐齐全的重大转变,从劳动密集型工业主导向劳动资本技术密集型工业共同发展转变。目前,逐步成为涵盖了全部41个行业大类中的37个大类的产业门类较为齐全、独立完整、有较高技术水平的现代工业体系。

随着经济发展进入新常态,工业内部结构调整优化,新旧动能加快转换,工业高端化步伐加快,整体水平不断提高。十八大以来,在供给侧结构性改革和“中国制造2025”等国家重大战略措施推动下,全市工业经济多个领域取得重大突破,工业发展质量提升。

——总量规模稳步扩大,主导地位突出。2018年,全市工业总产值5323.36亿元,比1949年增长5488倍,年均增长13.3%。实现利润总额280.54亿元,实现主营业务收入4349.9亿元,资产总计达到6283.9亿元。工业经济的快速发展,成为推动全市经济发展最重要的力量,也为全市经济快速发展奠定了坚实的基础。

——科技投入不断加强,科研成果日益丰硕

全市加大科技研发力度,增强自主创新能力,提高工业科技水平和技术水平,以科研带动产业升级。2018年,全市规模以上工业R&D人员29036人,比2012年增长27.4%;R&D经费支出71.56亿元,比2012年增长75.7%,年均增长15.1%。石家庄市强化企业科技创新的主体地位,不断提升企业创新能力和核心竞争力。每年有100项以上新产品、新技术列入省厅计划,3502工厂被认定为国家级工业设计中心,石药集团等6家企业获国家级技术创新示范企业,常山纺织等36家企业获省级技术创新示范企业等。

——节能增效成果显著,六大高耗能产业占比下降。2017年全市规模以上六大高耗能行业增速同比下降5.7%,增速一直处于下降趋势,由2010年14.4%,逐年放缓;占规模以上工业增加值比重2011年达到35.0%,逐年下降至2017年33.4%,占比下降1.6个百分点。2017年全市万元工业增加值能耗降低率8.44%,2006年-2017年均降低率9.9%。

(三)传统服务业展平稳占比逐渐下降

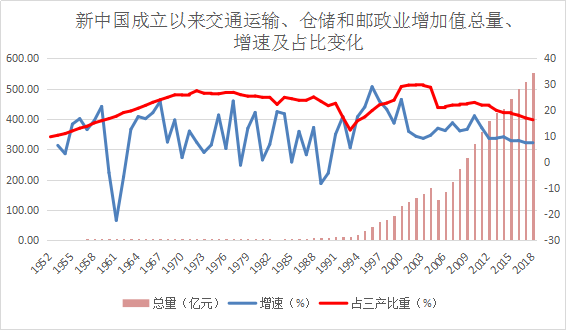

1.交通运输、仓储和邮政业

石家庄市是典型的“火车拉来的城市”。早在90年代初,作为道路枢纽,引发了运输业、转运业的初步聚集。改革开放后,交通运输、仓储和邮政业总量迅速壮大起来,从1952年的0.2亿元增加到2018年的552.8亿元。在1978年左右交通运输、仓储和邮政业占三产比重最高达26.0%,但随着经济持续发展,尤其是“十八大”以后,新兴行业不断涌现,发展迅猛,占比逐渐提高,像交通运输业这样的传统服务业与之相比技术含量低、聚集和辐射能力不强,发展相对较慢,占服务业比重逐步下降。2018年交通运输、仓储和邮政业占第三产业的比重为16.4%,较 1978年和2012年分别回落了9.7和5.6个百分点,但对全市第三产业发展起着重要支撑的作用。

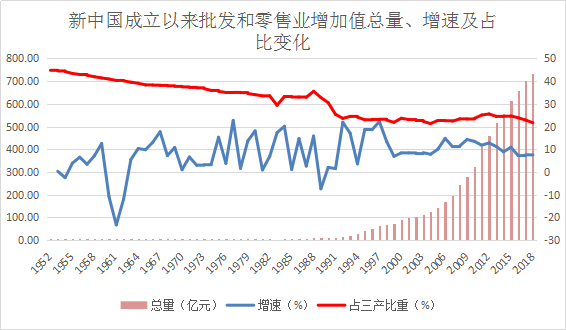

2.批发零售和住宿餐饮业

新中国成立70周年来,在国民经济持续、稳定、快速发展的大环境下,消费品市场经历了逐步发展壮大的历史过程,呈现繁荣、活跃、兴旺、平稳的运行态势,大致经历了生产力低下商贸极不发达、计划经济市场公有制商业“一统天下”、现代企业制度建立流通实现市场化、消费品市场活跃繁荣四个不同的发展时期。商品供给经历了紧缺--宽松--相对过剩的三个阶段,达到城乡市场共同繁荣,市场总体运行平稳的态势。全市批发零售和住宿餐饮业总量在70年间不断扩张,从1952年的0.73亿元增加到2018年的732.1亿元。在1952年批发零售和住宿餐饮业占第三产业的比重达44.8%,占据几乎半壁江山, 但随着经济持续发展,占比逐年下降。尤其是“十八大”以后,新兴行业不断涌现,发展迅猛,其他服务业占比逐渐提高,传统商贸行业占比逐步下降。2012年批发零售和住宿餐饮业占第三产业的比重为占25.6%,2018年占第三产业的比重为21.7%,较 1952年回落了23.1个百分点,但仍在第三产业的行业大类中占比最高,对全市第三产业发展起着举足轻重的作用。

(四)现代服务业发展迅猛,占比逐步扩大

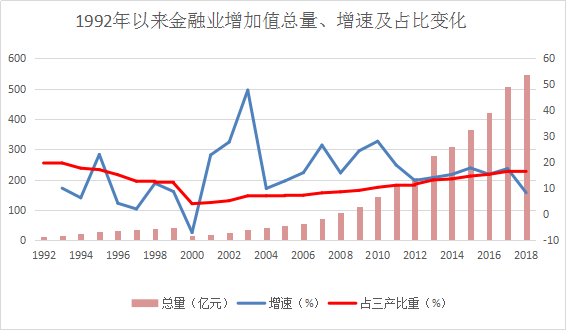

1.金融业异军突起,占比逐年提高、贡献愈加增强

金融业作为现代服务业中占比最大的行业,对全市第三产业的发展作用突出。2018年全市完成金融业增加值547.4亿元,是1992年(7.3亿元)的75倍,是2012年(208.1)的2.6倍,按可比价格计算,自1992年来年均增长15.0%,高于同时期第三产业年均增速2.5个百分点,发展迅猛。金融业占第三产业的比重也由2012年的11.5%提高到2018年的16.2%。随着份额的增加,金融业对第三产业发展的贡献率也在逐步加大。由2006年的7.9%提高到2018年的13.1%。

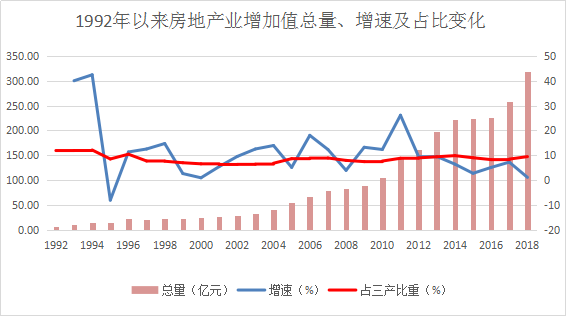

2.房地产业受政策影响,波动性较大

房地产业增加值由1992年的7.3亿元,增加到2018年的318.6亿元,产业规模稳步扩大,占三产比重保持在10%左右。在2008年经济危机时,房地产业增长速度急剧下降,仅为3.9%,之后随着经济的复苏,以及石家庄市实行的“三年大变样”政策,使得房地产业发展出现巅峰,在2011年增长26.1%,达到近20年来最高。之后,随着经济发展进入新常态,国家也加大了对房地产市场的监管,房地产业发展趋于平稳。近两年来中央将“房住不炒”定位调控的主基调,石家庄市也出台了《关于加强房地产市场调控的意见》,房地产业增长速度明显放缓。

3.基于现代信息服务和“互联网+”服务的日益活跃,新兴服务业快速发展

2018年,以电信、互联网及相关服务、软件和信息技术服务、商务服务、居民服务、文化娱乐服务等为代表的现代新兴营利性服务业增加值按可比价计算同比增长16.7%,是服务业中发展最快的行业,主要得益于电信、邮政快递、商务服务等行业高速发展。2018年全市电信业务总量增长148.8%、邮政业务总量增长43.6%、全市快递服务企业业务量增长43.5%、租赁和商务服务业营业收入增长28.9%。

六、现代产业发展强劲

新业态、新模式层出不穷,现代产业快速发展。金融、现代商贸物流、生物医药健康、科技服务与文化创意等“4+4现代产业改变着全市的经济结构,成为经济增长主要拉力。2018年,全市“4+4”现代产业实现增加值2150.7亿元,按可比价计算,较上年增长11.0%,高于GDP增速3.5个百分点,对全市经济增长贡献率达50.5%。

总之,过去的70年,全市人民积极探索,与时俱进,是在建设有中国特色社会主义道路上阔步前进的70年,省会石家庄经济社会发展取得显著成就、发生明显变化。十八大以来,石家庄市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,在河北省委、省政府的坚强领导下,全面落实党中央、国务院、省委、省政府的决策部署,坚定不移贯彻新发展理念,坚持不懈深化供给侧结构性改革,注重对产业结构战略性调整的谋划研究和顶层设计,在改革创新、扩大开放、京津冀协同发展中加快新旧动能转换,“4+4”现代产业快速发展,全市经济建设呈现稳中向好的发展态势,社会事业呈现和谐稳定的良好局面。回首过去,展望未来,我们一定能在高质量发展中建设成新时代现代省会、经济强市,展开新篇章、续写新辉煌!

版权所有:石家庄市统计局 中文域名:石家庄市统计局.政务 网站地图 联系我们

地址:石家庄市中山东路216号 邮编:050011

冀公网安备 13010202002499号 冀ICP备11008578号-4 网站标识码:1301000029

冀公网安备 13010202002499号 冀ICP备11008578号-4 网站标识码:1301000029

您是第4789143位访客

地址:石家庄市中山东路216号 邮编:050011

冀公网安备 13010202002499号 冀ICP备11008578号-4 网站标识码:1301000029

冀公网安备 13010202002499号 冀ICP备11008578号-4 网站标识码:1301000029您是第4789143位访客

20240801085827465.png?sid=a2cf6b42-80d6-4885-98a2-58fdeec6bc3e)